रक्षात्मक रवैये का परिणाम, तभी दुस्साहस को अंजाम दे पा रहे हमारे बिगड़ैल पड़ोसी

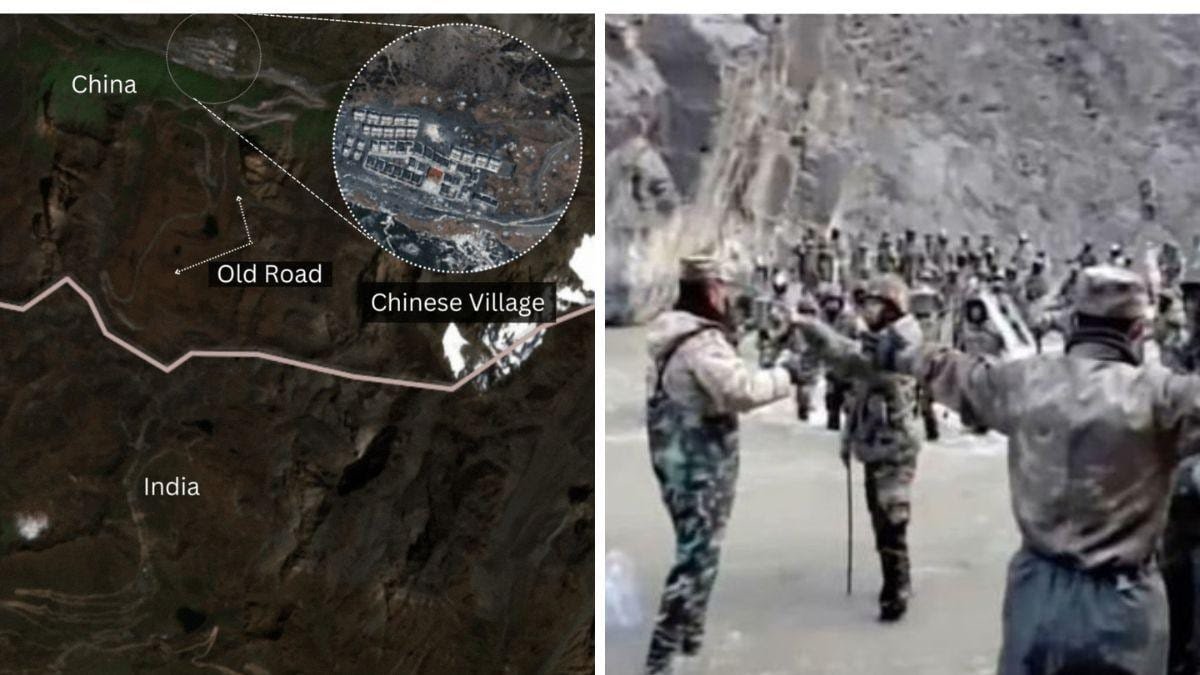

कैप्टन आर. विक्रम सिंह : चीन ने इस बार अरुणाचल के तवांग सेक्टर में गलवन जैसी घटना दोहराने का दुस्साहस किया। चीनी सैनिक संभवत: मौसम और बादलों की आड़ में नई पोस्ट बनाने के उद्देश्य से दो-तीन कंपनियां लेकर आए थे। वे अपने उद्देश्य में न केवल असफल रहे, बल्कि उन्हें अपने घायल साथियों के साथ लौटना पड़ा। दरअसल, हमारे बिगड़ैल पड़ोसियों को ऐसे दुस्साहस करने की ताकत के पीछे हमारी पारंपरिक रक्षात्मक नीति रही है कि भारत अपनी ओर से आक्रामक पहल नहीं करेगा। हां, भीषण प्रतिक्रिया अवश्य देगा। यह नीति हमारे शत्रुओं चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक सुविधा देती है। इसकी वजह से हमें बार-बार क्षति उठानी पड़ी है। इसे समग्रता में समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे कि आखिर यह बीमारी हमारी सामरिक नीति में कैसे घुस आई? इसकी पड़ताल में पाएंगे कि अपनी रक्षा समस्याओं के जनक हम खुद हैं।

एक समय अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी भारत को परमाणु हथियार बनाने में सहायता देने को तैयार थे, लेकिन नेहरू ने उसे नकार दिया। नेहरू ने ही सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट की पेशकश को भी चीन की झोली में डाल दिया। सेनाओं का आधुनिकीकरण तो दूर वह सैनिकों को रिटायर करके घर भेजने में लगे रहे। नवंबर 1947 में कश्मीर में बढ़ रही सेना को भारत ने आधे रास्ते में ही रोक दिया। फिर 20 नवंबर, 1962 को चीन से पूर्ण पराजय के बाद भी भारत असहाय था। चीनी सेनाएं सेला और बोमडिला से आगे तक आ चुकी थीं। युद्धविराम की घोषणा के बाद भी अक्साई चिन का इलाका उनके पास रहा।

चीन 1950 से ही अक्साई चिन के रास्ते तिब्बत तक रोड बनाने में लगा रहा। इसकी सूचना तत्कालीन रक्षामंत्री वीके कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री नेहरू तक भी पहुंची होगी। वायुसेना ही इस चीनी सड़क निर्माण को रोक सकती थी। 1962 का युद्ध भारत के अस्तित्व का संकट था, लेकिन युद्ध में एयरफोर्स के बांबर-फाइटर्स का उपयोग ही नहीं होने दिया गया। कम से कम अब तो यह समझा जाना चाहिए कि हमारी रक्षात्मक नीतियां हमारे अपमान का कारण रही हैं। यदि हम चीन को कठोर संदेश देने की रणनीति नहीं बनाते तो गलवन और तवांग जैसी घटनाओं का सिलसिला थमने वाला नहीं।

1962 से पूर्व 1947-48 के प्रथम कश्मीर संघर्ष में कश्मीर का लगभग 86 हजार वर्ग किमी क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। अफसोस यह था कि कबायलियों को खदेड़ रही भारतीय सेनाओं को उड़ी में ही कैंप करने को बाध्य किया गया। 161 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर सेन ने लिखा कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्यों आगे जाने से रोक दिया गया? वह 13 नवंबर, 1947 की तारीख थी। हमारी सेना आसानी से मुजफ्फराबाद तक पहुंच जाती, लेकिन उसके कदम रोक दिए गए। इस तरह गुलाम कश्मीर अस्तित्व में आया। दक्षिण में उड़ी से हाजीपीर पास से होता हुआ पुंछ तक जाने वाला 30 किमी का रास्ता उड़ी की इसी 161 ब्रिगेड के नियंत्रण में आ गया था। यह उड़ी पुंछ लिंक मार्ग एक ऐसा वैकल्पिक एवं रणनीतिक महत्व का मार्ग था, जो जम्मू को उड़ी और फिर कुपवाड़ा-बारामुला तक जोड़ता था। इससे सेना के लिए गुलाम कश्मीर के 10 जिलों के लिए अभियान की राह खुल गई थी। यह लिंक जम्मू को गूजर-बकरवालों से जोड़कर जम्मू की राजनीतिक भूमिका को कश्मीर के मुकाबले अधिक सशक्त बना रहा था। नए ब्रिगेडियर एंडरसन की अनुभवहीनता का लाभ उठाकर पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर हाजीपीर के रास्ते की चौकियों पर कब्जा कर लिया। फिर दिसंबर 1948 में ठंड का बहाना लेकर ब्रिगेडियर एंडरसन ने सैनिकों को हाजीपीर कांपलेक्स की अन्य पहाड़ियों से वापस बुला लिया। जब एक जनवरी, 1949 को युद्वविराम हुआ तो हाजीपीर पर पाकिस्तानी झंडा फहराता दिखा।

नेहरू जैसा प्रधानमंत्री संभवतः विश्व में कोई दूसरा नहीं हुआ होगा, जो सुरक्षा परिषद से अपनी ही सेनाओं के विरोध में युद्वविराम कर आए। इससे हाजीपीर दर्रा और उड़ी-पुंछ मार्ग पाकिस्तान को एक तरह से तश्तरी में परोसकर दे दिया गया। हम यह भूल नहीं सकते कि गिलगित-बाल्टिस्तान के उत्तरी इलाके में गिलगित एजेंसी के ब्रिटिश एजेंट मेजर ब्राउन ने किस तरह भारत से विद्रोह कर वहां की मुस्लिम कंपनियों से सारे सिख डोगरा सैनिकों को मरवा दिया। कारगिल से मेजर थापा के नेतृत्व में डोगरा और स्थानीय लद्दाखी सैनिकों की एक कंपनी ने आगे बढ़कर स्कर्दू में मोर्चा लगाया, लेकिन सैन्य सहायता और रसद भेजने का समय रहते कोई प्रयास ही नहीं किया गया। सैनिकों को स्थानीय गैर-मुस्लिमों और उनके परिवारों को लेकर किले में शरण लेनी पड़ी। ब्रिटिश योजना में गिलगित-बाल्टिस्तान पाकिस्तान को जाना था। इसीलिए उस कंपनी को मरने के लिए छोड़ दिया गया। अंततः जब आखिरी कारतूस भी नहीं बचा और महीनों से एक वक्त के भोजन पर रह रहे सैनिकों के पास भोजन न रहा, तब उन्हें 10 महीनों तक घिरे रहने के बाद पाकिस्तानियों के सामने 14 अगस्त, 1948 को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मेजर थापा और उनके अर्दली को छोड़कर शेष सभी सैनिक और हिंदू-बौद्ध नागरिक मार दिए गए।

सत्य-अहिंसा की गांधीवादी नीति हमारी आंतरिक समरसता के लिए थी। नेहरू ने इसे देश की सुरक्षा में भी लागू कर दिया। जब सेनाध्यक्ष जनरल लोकहार्ट ने 1946 में नेहरू को भारत की उत्तरी सीमाओं और तिब्बत की सुरक्षा की योजना बतानी चाही तो नेहरू ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि, ‘सब बकवास है, हमें सेनाओं की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें घर भेज दो। हमारा काम पुलिस से चल जाएगा।’

यही मानसिकता 1947 के बाद कश्मीर में पिछड़ने और फिर 1962 में चीन से भीषण पराजय का कारण बनी। यदि कश्मीर में विजय पूर्ण होने दी गई होती तब संभवतः चीन से युद्ध भी न होता। हमने पाकिस्तान को गिलगित-बाल्टिस्तान भी दे दिया और आतंकवाद भी झेल रहे हैं। आज उसी गिलगित-बाल्टिस्तान की वापसी के लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए हमें नेहरू की रक्षानीति की समीक्षा कर आक्रामक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में कोई गलवन या तवांग जैसा दुस्साहस न कर सके।

(लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं)